- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Предпринимательство и инфляционный фактор

Под инфляцией, вообще говоря, понимается общий подъем уровня цен и вследствие этого обесценение денег. В основе этого процесса лежит нарушение равновесия между денежной массой и товарным покрытием.

Но от инфляции люди страдают не только как элементарные потребители благ и услуг. Ее отрицательное воздействие на общество значительно шире. В первую очередь от инфляции страдают владельцы сбережений, хранящие деньги дома или в банках (в сберкассах).

В августе 1998 г. был второй инфляционный взрыв. В течение четырех месяцев: от 17 августа до декабря этого же года, рубль обесценился почти в 4 раза.

В несколько лучшем, чем люди, имеющие деньги, и держатели сберегательных вкладов, но тоже в очень тяжелом положении оказываются владельцы облигаций и привилегированных акций, т. е. владельцы ценных бумаг с объявленным номиналом и твердой купонной ставкой процента. Еще лучше положение у владельцев обыкновенных акций, за которыми стоят реальные ценности.

Не приносит существенных огорчений инфляция владельцам реальных ценностей, не связанных с бумажным денежным обращением: недвижимости, земли, антиквариата и драгоценностей. Впрочем, такое ранжирование носит характер только первого приближения.

В ходе инфляционных процессов меняется, как уже упоминалось, шкала ценностей, меняются стимулы, определяющие поведение экономических агентов. В первую очередь меняется характер отношений между кредитором и дебитором (заимодавцем и должником).

Заимодавец оказывается в заведомо проигрышном положении: долг возвращается значительно менее ценными деньгами, нежели он дается. Этим стимулируется стремление дебиторов оттянуть как можно дольше момент возвращения долга. В этом одна из важных причин так называемого кризиса неплатежей. В свою очередь, это влечет за собой высокие процентные ставки за кредит, что сводит на нет инвестиционный процесс.

В тяжелом положении в результате инфляции, особенно в моменты ее пиков (1991, 1998 гг.), оказываются предприятия. Оборотные средства в расчетах и на счетах обесцениваются, что подрывает всю производственно-хозяйственную деятельность. Можно отметить, что в результате так называемого дефолта 17 августа многие предприниматели, занятые в среднем и мелком бизнесе, оказались разоренными.

Меняется приоритетность коммерческих и финансовых операций. В соответствии со сказанным выгоднее всего оказывается вкладывать средства в перечисленные выше реальные ценности, не подверженные инфляции. Эти товары превращаются в средства тезаврации (накопления), поэтому цены на них растут с высокой скоростью.

Из коммерческих операций оказываются наиболее выгодными связанные с так называемыми короткими деньгами, т. е. такие, когда от момента оплаты товара до его реализации проходят считанные дни. Инвестиции в производство, в особенности с длительным производственным циклом, без надежного предварительного заказа становятся разорительными.

Периодические компенсации, даже если они осуществляются совершенно адекватно, т. е. в соответствии с действующим на момент компенсации ИПЦ (индексом потребительских цен), возмещают потери покупателей только частично. Так, если тренд роста цен носит линейный характер, то покупателю возмещается только поло+ вина потерь на каждом интервале компенсации.

Стоит оговорить ущерб, который наносится населению не инфляцией, а антиинфляционными мерами. Стандартный набор монетаристских мер, эффективный в борьбе с инфляцией спроса, направлен на сокращение денежной массы, в первую очередь в руках населения. Среди таких мер наиболее эффективны усиление налогового пресса, уменьшение расходов государственного бюджета и др.

Примем, что государственный бюджет можно, пусть очень грубо, разбить на две основные составляющие. Первая — заработная плата работающих, трансферты и социальные программы, направленные на помощь тем или иным группам нуждающихся. Вторая — финансирование управленческого аппарата и так называемых силовых структур: органов госбезопасности под тем или иным именем, полиции, армии. Нетрудно видеть, какая составляющая будет в первую очередь страдать от антиинфляционных мер.

Обычно рассматривают три основных элемента механизма инфляции:

- Инфляция затрат (costpush inflation). Рост стоимости жизни, даже не связанный с ростом цен, и рост притязаний на более высокие жизненные стандарты вызывают повышение оплаты труда при той же ее производительности. Это неизбежно сказывается на уровне цен, что, в свою очередь, влечет за собой следующий виток аналогичного характера. Разновидностью инфляции затрат, к сожалению, часто встречающейся в нашей стране, является инфляция «зарплата—зарплата», при которой повышение доходов одной социальной группы вызывает требования о повышении заработков у представителей остальных. Инфляция затрат может иметь причиной и снижение потребительского спроса. В этом случае объем производства неизбежно снижается, увеличиваются постоянные затраты в себестоимости каждого изделия, растут себестоимость и цена. Инфляция затрат может иметь и причины экзогенного характера: повышение цен на сырье и иные производственные ресурсы, причины форс-мажорного происхождения.

- Инфляция спроса (demandpull inflation). При ограничениях на объем производства и, следовательно, предложения рынок реагирует на рост спроса и возникающий вследствие этого дефицит естественным в этом случае повышением цен. В условиях нормальной рыночной экономики инфляция спроса блокируется наличием резервных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых). При возникновении дефицита по ценовому сигналу свободные ресурсы устремляются в сектор, где возник дефицит и вследствие чего он стал чрезвычайно прибыльным. Там увеличивается объем производства и предложения, и так до тех пор, пока цены не вернутся к прежнему уровню и не установится прежнее равновесие. Если резервных ресурсов нет, то условий для восстановления равновесия не существует и цены неудержимо растут. Между прочим, одним из следствий сказанного является необходимость в существовании некоторых трудовых резервов, или, что-то же, необходимость в определенном уровне безработицы. Стоит принять во внимание, что превышение спроса над предложением может иметь и другие корни, в частности резкий спад производства в какой-то отрасли и вызванный этим спад предложения одного товара или какой-то группы товаров. Это явление получило название шока или срыва предложения (supply shock).

- Адаптивные инфляционные ожидания (inflationari expectations). Предположения или уверенность в предстоящем росте цен заставляют индивидуумов-потребителей и предпринимателей отказаться от накопления денежных средств, стремительно теряющих свою ценность, или их инвестирования в долговременные проекты и вкладывать всю свободную часть дохода в приобретение товарно-материальных ценностей. Вследствие этого на рынке возникает ажиотажный спрос и ситуация в еще большей степени осложняется.

Инфляционные процессы имеют в своей основе сравнительно небольшое число причин.

Поскольку инфляция спроса, считающаяся основной формой инфляции, как указывалось, имеет в своей основе рассогласование предложения и спроса (устойчивое превышение спроса над предложением), то исходя из этого и можно перечислить основные причины инфляционных процессов:

- Спад производства по различным причинам.

- Милитаризация государства, ведущая к непосильным для экономики расходам; военные действия всех видов с последующей ликвидацией их результатов.

- Социальные программы, не обеспеченные реальными ресурсами.

- Снижение производительности общественного труда, выражающееся в том, что при тех же затратах общественного труда как бы понижается его коэффициент полезного действия — все меньшее количество товаров, измеренное общей стоимостью в неизменных ценах, поступает на рынок, в первую очередь на рынок потребительских товаров. Это в известной степени объясняется существенным ростом управленческого персонала и непроизводственных структур (банки, брокерские конторы и др.).

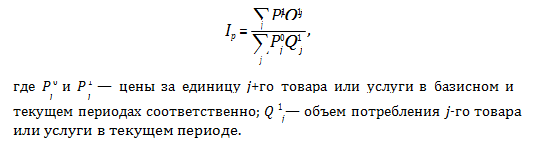

Для измерения инфляционных процессов принято использовать индекс Пааше:

Измерение инфляции таким способом связано с рядом заметных трудностей. Этот индекс не учитывает появления на рынке новых товаров, исчезновения некоторых старых и вообще изменений структуры потребления.

Кроме того, рассчитывать индекс Пааше можно только по товарным группам, измеряя динамику цен в каждой группе по так называемым товарам представителям. Однако выбрать такой товар-представитель непросто: в составе одной группы изменение цен по отдельным товарам может различаться очень существенно. Поэтому исчисление индекса Пааше для каждой группы осуществляют в форме взвешенного среднеарифметического индекса.

Общий индекс цен, характеризующий темпы инфляции, исчисляется обязательно в определенной структуре потребительской корзины, национального дохода или иной важной, по мнению исследователя, совокупности. Понятно, что измерения уровней инфляции, построенные на индексе Пааше, страдают всеми недостатками, присущими этому индексу, и поэтому носят только приближенный характер. Однако лучшего способа пока не предложено и вряд ли такой вообще может быть создан.

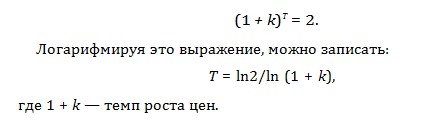

Соотношение уровней инфляции за единицу времени характеризует ее темпы. За рубежом принята и другая мера инфляции, именуемая правилом семидесяти, позволяющая определить срок удвоения цен при заданном индексе инфляции. Для определения упомянутого срока удвоения цен число 70 делят на индекс роста цен в процентах. Сущность этого правила проста. Срок удвоения может быть получен из следующих соображений.

За промежуток T лет величина удваивается, если:

Поскольку ln2 = 0,69; а при малых k ln(1 + k) = k; то при малых k правило «семидесяти» дает результаты, достаточно близкие к истине. Обычно инфляционные процессы классифицируются по темпам инфляции, под которыми понимается рост цен, измеряемый процентами в год. Так, С. Лушин полагает, что гиперинфляция наступает при 150%+ном росте цен в месяц.

Инфляцию с годовым темпом 10% он рассматривает как ползучую и не очень опасную. Далее он предлагает следующие содержательные признаки гиперинфляции: полное обесценение сбережений населения, падение общего объема капитальных вложений более чем в 2 раза, сокращение производства и переток капитала в сферу спекулятивных и кредитно-финансовых манипуляций.

М. Щербинов определяет границу перехода инфляции в гиперинфляцию по резкому возрастанию скорости оборота денежных средств, потере покупательной способности денег и по выпадению из оборота не только металлических денег, но и бумажных купюр низкого достоинства.

С. Никитин и Е. Семенов предлагают следующие границы типов инфляции: ползучая — от 5 до 10% в год; галопирующая — от 10 до 100% в год; гиперинфляция — свыше 100% в год и как ее наиболее опасная разновидность — супергиперинфляция — 50% в месяц, или, что то же, 13 000% в год.

Д. Шавишвили и А. Вихляев называют четыре рода инфляции: нормальная (3–3,5% в год); умеренная (до 10% в год); галопирующая (20– 200% в год); гиперинфляция (50% в месяц в течение полугода и более).

Б. Федоров считает, что порог гиперинфляции находится на уровне 50% в месяц, однако и средние темпы инфляции в 20% в месяц он считает катастрофическими.

В основу этой классификации положены в качестве ее критерия, как уже упоминалось, проценты в год. Иными словами, временной интервал был принят постоянным, а в качестве переменной был задан рост цен в процентах. Методически такой подход не представляется удачным.

Инфляционные процессы могут раскручиваться очень быстро, причем в разные месяцы темпы инфляции могут быть совершенно различными. Вследствие этого осредненный годовой показатель теряет информативность. Л. Б. Бреславым и А. В. Трачуком предложен другой подход к классификации типов инфляции, лишенный этого недостатка.

По существу, предложенный ими подход уже практикуется стихийно, остается только его формализовать. В основу этого подхода положена в качестве критерия длительность промежутка, в течение которого инфляция возрастает на одинаковое количество процентов (4–8%).

Тогда классификация типов инфляции будет выглядеть следующим образом:

- проценты в год (4–8%) — ползучая инфляция;

- проценты в месяц (4–8%) — галопирующая инфляция;

- проценты в неделю (4–8%) — гиперинфляция;

- проценты в день (4–8%) — супергиперинфляция.

Нетрудно заметить, насколько близок этот подход к применяемому в российской практике. На определенном этапе инфляционный процесс вызывает заметный спад производства. Сочетание высоких темпов инфляции и стагнации производства называют стагфляцией.

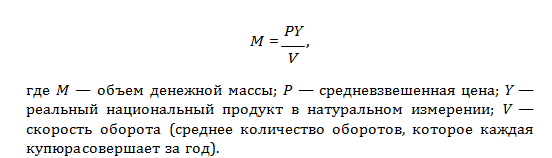

Пути преодоления инфляционных процессов можно рассматривать исходя из самых их основ, базируясь на уравнении обмена. Это уравнение может быть записано в виде:

Поскольку основным показателем инфляции служит уровень цен, то можно записать:

Из этого видно, что чем больше в обороте денег, чем быстрее их оборот, чем меньше объем реального национального продукта, тем выше цены и выше уровень инфляции.

Учет перечисленных свойств и воздействий инфляционных процессов на реальную экономическую ситуацию безусловно необходим при проведении экономического анализа на объектах любого уровня.

Статьи по теме

- Оценка финансового состояния по общей методике

- Методы анализа и прогнозирования биржевого курса акций

- Оценка финансового состояния по инвестиционной деятельности

- Оценка кредитного портфеля и рейтинга банка

- Методические основы оценки финансового состояния банка

- Учет затрат методом стандарт-кост

- Оценка финансового состояния по методике Национальной ассоциации страховых организаций США NAIC

- Фундаментальный и технический анализ валютного рынка

- Сущность и содержание финансово-экономического анализа деятельности банка

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)