- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Функционализм в политической социологии

Дальнейшее развитие политической социологии связано тесным образом связано с функционализмом, представляющим собой методологическую ориентацию детерминистического направления, акцентирующего внимание на институциональных аспектах социального действия.

Интересно

Наиболее яркими представителями данного направления являются американские социологи Т. Парсонс и Р. Мертон, считавших, что функциональный анализ призван играть ключевую роль в развитии социологической теории и социологических исследований.

Опираясь на ряд идей, сформулированных О. Контом и Э. Дюркгеймом, Т. Парсонс разработал методологию системного функционализма, а Р. Мертон предложил социологам обратиться к созданию теорий среднего уровня, связывающие общие социологические теории с рабочими гипотезами, возникающими в процессе проведения эмпирических исследований.

Т. Парсонс исходил из того положения, что действия не бывают единичными и дискретными, а организованы в систему. Общество представляет собой систему социального взаимодействия, все элементы которой выполняют взаимосвязанные функции. В процессе взаимодействия с окружающей средой общество поддерживает состояние динамического равновесия с помощью изменения своих параметров в соответствии с изменениями среды.

Р. Мертон конкретизировал методологию функционального анализа, критически переосмыслил его основные принципы: функциональное единство, функциональная универсальность, функциональная необходимость, и доказал, что функции могут иметь не только позитивный характер, но и негативный (дисфункции).

Если позитивные функции способствуют интеграции общества, то негативные угрожают его единству. Но и те, и другие одинаковы необходимы для обеспечения саморегуляции и развития общества. Он также доказал, что каждый элемент системы может быть одновременно функциональным и дисфункциональным, и в социальной системе нет незаменимых функций, а существуют функциональные альтернативы, функциональные заменители и функциональные эквиваленты.

Основываясь и развивая идеи и положения Т. Парсонса и Р.Мертона, политические социологии в 50 60-е годы ХХ столетия создали новую парадигму анализа политики парадигму политической системы. В ее разработке приняли участие такие видные американские ученые как Д. Истон, Г. Алмонд, К.Дойч.

Теория политических систем основывается на синтетическом соединении принципов функционального и системного подходов к изучению политики, разработок Р. Мертона в области структурного функционализма, и применении к сфере политики общей теории социальных систем Т. Парсонса. Теория политических систем исходи из существования противоречивого единства институтов власти и институтов гражданского участия, которые вместе образуют политическую систему общества.

Существование политической системы определяется через разделение системы и окружающей среды. Политическая система есть ряд взаимодействий, абстрагируемых от общего социального поведения, посредством которых происходит авторитарное распределение ценностей в обществе.

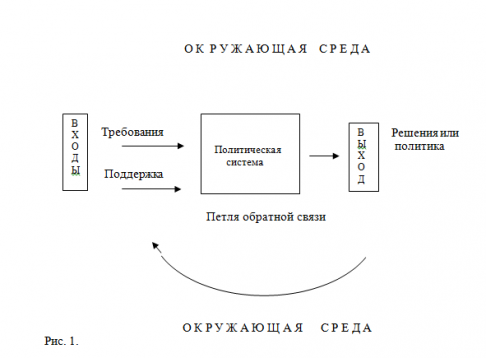

Причём это распределение носит «авторитетный» характер (Д. Истон), то есть обязывающий к подчинению. В схематическом виде модель политической системы выглядит следующим образом.

Под «входами» понимается тот материал, который система должна принять, переработать и оформить ради установления общих норм и правил поведения общества в процессе распределения ценностей для предотвращения конфликтов. Среди «входов» политической системы выделяют два основных их вида: требования и поддержка.

Требования являются необходимым компонентом организации любой социальной системы, так как индивиды вступают в процесс общения ради удовлетворения своих потребностей. Поддержка есть социальная энергия, необходимая системе для ее работы.

Принятые решения – это «выходы» системы, они реализуются в обществе. В модели присутствует понятие обратной связи.

Суть её в том, что результат принятия политического решения воспринимается окружающей средой (как интрасоциетальной, так и экстрасоциетальной), которая реагирует на принятое решение и посылает импульсы этой реакции на «входы» политической системы. Основные функциями политической системы разделяются на функции входа и функции выхода.

К функциям входа относятся: артикуляция (выражение), агрегирование (согласование, объединение) социальных интересов (политические партии), политическая коммуникация, политическая социализация, политическое рекрутирование (привлечение к участию и отбор элиты). К функциям выхода относятся: выработка политики (парламент), осуществление политики (правительство), арбитраж (судебные органы).

Условием стабильности системы является ее эффективное функционирование. Эффективность функционирования в свою очередь зависит от характера взаимодействия системы с социальной средой. По этому основанию (характер взаимодействия) системы делятся открытые и закрытые.

Первые способны поддерживать состояние динамического равновесия с окружающей средой, быстро реагируя на взаимодействия с ней, принимая адекватные ее требованиям решения. Такие системы называются гибкими. Вторые способны поддерживать в основном состояние статистического равновесия со средой, и не способны оперативно реагировать на ее требования, перестраиваться в соответствии с ее изменениями. Такие системы называются негибкими или регидными.

Для традиционного общества характерны закрытые авторитарные системы, адекватные содержанию и динамики социальных процессов, происходящих в нем. Для современного (индустриального и постиндустриального) общества типичны открытые (демократические) системы. Переход от закрытых систем к открытым происходит в процессе модернизации. На этой основе все политические системы современности можно подразделить на традиционные, переходные и современные.

Эти эмпирически наблюдаемые явления рассматриваются в теории как взаимодействия внутренне сложных структур и процессов по поводу принятия и реализации властных решений. Парадигма системы позволила объединить отдельные концепции политики и власти, созданные на ранних этапах развития политической социологии, в определенную целостность.

Созданная в период относительной политической стабильности в мире, она на протяжении нескольких десятилетий служила едва ли основной моделью интерпретации политики. Долгое время функционалистское мышление было ведущей традицией социологии, в особенности в США. Но в последующие годы популярность функционализма начала снижаться, поскольку стала очевидной его ограниченность.

Парадигма политических систем не была единственной теорией политики второй половины ХХ столетия. Кроме того, рост динамики социальных изменений и конфликтов во всем мире, появление кризисов в системах представительной демократии, сопровождающейся ростом недоверия к ее основным институтам и усилением протестного поведения, все сложнее было объяснить исходя из теории политических систем. В результате в политической социологии появляются несколько новых парадигм, в которых с альтернативных позиций раскрываются проблемы современной политики. Остановимся более подробно на некоторых из них.

Парадигма конфликта возникла в качестве дополнения к парадигме систем и стала своеобразной альтернативной парадигме классовой борьбы, созданной в рамках марксистской методологии. В отличие от теории классовой борьбы, утверждавшей неизбежность постепенного отмирания государства, теория конфликта считает социальную напряженность важнейшим условием нормального функционирования и развития любой общественной системы, вследствие этого, теория конфликта приходит к тому выводу, что политическая жизнь органически включает в себя борьбу за распределение и перераспределение власти, и поэтому борьба за власть была, есть и будет основой политики.

Борьба за господство есть необходимое условие существование политического, она создает необходимые гарантии осуществления гражданских и политических прав и свобод, а также способствует изменению политических систем путем дезинтеграции и дезорганизации устаревших политических институтов. Основным разработчиком теории конфликта применительно к политической действительности в ХХ столетии стал немецкий социолог Р. Дарендорф.

В отличие от Маркса он считал источником конфликта не собственность (экономические отношения), а власть (отношения господства). Он утверждает, что господство, а не собственность является универсальным феноменом человеческого общества.

Этим трем аспектам права, создаваемых господством, соответствуют три классические формы власти – судебная, исполнительная и законодательная. Господство во всеобъемлющем смысле, заключает Дарендорф, можно понимать «как установление, применение и принуждение к выполнению норм». Классы в его понимании есть группы людей, вступающие в конфликты в сфере властных отношений.

«Структуры господства в обществе, пишет Р. Дарендорф, обуславливают неравенство социальных позиций которое в свой стороны, превращается в отправную точку для столкновений и конфликтов, а тем самым в мотор изменения».

Политическое неравенство (отношения господства и подчинения) являются причиной социальных конфликтов. Конфликты существуют всегда либо в явной, либо в скрытой форме, но они всякий раз обостряются тогда, когда власть монополизируется одной частью общества, и другая часть лишается не только доступа к власти, но и перспектив его получения в будущем.

Группы, занимающие подчиненные позиции предъявляют претензии группам, занимающим доминирующие позиции. Последние оказывают противодействия устремлениям первых.

В результате напряженность перерастает в конфликт, который принимает либо мирную, либо немирную форму. Р. Дарендорф считает, что в современном обществе постепенно сложился алгоритм мирного разрешения конфликтов, исключающих необходимость принесения человеческих жертв ради достижения социального равновесия.

В основе этого алгоритма лежит процесс повышения социального и демократического минимума, доступ к которому гарантируется всем социальным группам в независимости от их положения в системе властных отношений.

Интересно

Способ разрешения социальных конфликтов в современном обществе, согласно убеждениям Р. Дарендорфа, заключается не в бесконечном совершенствовании конституций и институтов, а в развитии прямого гражданского соучастия в принятии государственных решений, в совершенствовании способов и форм действия людей в сфере политики.

Парадигма политической культуры создавалась и развивалась параллельно с теориями политических систем и социальных конфликтов. Парадигма политической культуры пришла на смену парадигме политической активности, господствовавшей в социологии до середины ХХ столетия. Пионерами в создании теории политической культуры стали американские социологи Г. Алмонд и С. Верба.

Разработка теории совпала с началом бихевиористской революцией, развернувшейся в политической науке в США во второй половине 50-начале 60-х гг., которая открыла для исследователей возможность изучать более широкий спектр общественных отношений, и их связей с государством.

Феномен политической культуры, как его сами определили авторы концепции, подразумевает существование специфических политических отношений к политической системе, ее разнообразным элементам, и роле самого человека в этой системе. Это определенная ориентация на специальный набор социальных объектов и процессов.

Исходя из указанной методологии, работа была выполнена в психологическом ключе и сама политическая культура понималась, прежде всего, как психологическое отношение к социальным объектам. Г. Алмонд и С. Верба выделили специфические виды политических ориентацией и классов политических объектов, являющиеся внутренними аспектами этих объектов.

Эти ориентации включают:

- «когнитивную ориентацию» или знание и убеждение о политической системе, ее роли и тех, кто выполняет эти роли, ее входах и выходах;

- «аффективную ориентацию» или чувства относительно политической системы, роли ее должностных лиц и функционировании;

- «оценочную ориентацию» или убеждения и мнения о политических объектах, которые, как правило, включают комбинацию ценностных стандартов и критериев с информацией и чувствами.

Опираясь на эти ориентации как на основные составляющие элементы политической культуры, Г. Алмонд и С. Верба, действуя в духе веберовской «понимающей социологии», исходя из сочетания этих ориентаций, выделяют три идеальных или чистых типа политической культуры:

В приходской культуре знания о государстве, эмоции и суждения о связанных с ним ценностях равны, образно говоря, «’нулю»; основными характеристиками этого типа является индифферентность, аполитичность, отсутствие ожиданий у основной части населения.

Подданническая культура существует тогда, когда государство выступает в качестве источника норм, которые необходимо соблюдать, и регламента, которому нужно подчиняться.

Культура участия предполагает, что власть рассматривают и как источник спускаемых норм, и как объект воздействия со стороны заинтересованных лиц в процессе принятия решений. Люди здесь уверенны, что они могут играть активную роль в политике, хотя и оценивают эту возможность поразному. Данные типы не встречаются в обществах в чистом виде, и на практике, по мнению ученых, существуют их комбинации, образующие три типа смешанной политической культуры: патриархально-подданическая, подданическо-участная и патриархально-участная.

Совершенно особое место среди классификаций культур, образованных в результате смешения трех идеальных типов занимает гражданская культура. Этот тип политической культуры базируется на «рационально-активистской» модели поведения, позаимствованной авторами из идей эпохи Просвещения. Данный тип культуры, по мнению ученых, является наиболее подходящей для демократической политической системы. Более подробно эта тема будет раскрыта в последующих лекциях

Статьи по теме

- Понятие и структура политической культуры

- Особенности политической культуры современного российского общества

- Особенности политической социализации в странах новой демократии

- Понятие и формы политического участия

- Особенности электорального поведения в странах «новой демократии»

- Электоральное поведение в странах развитой демократии

- Основные модели электорального поведения

- Типы политической культуры

- Теории бюрократии М. Вебера

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)